| 漢陽寺 マップ 平成27年(2015)7月9日 周南市鹿野上にある臨済宗南禅寺派の寺院 1374年大内盛見が、用堂明機禅師を招き、開山した。。本尊は聖観世音菩薩。庭園 作庭師、重森三玲の作庭による曲水の庭で知られる。この庭は、重森が8年間を費やし、平安時代から鎌倉を経て、桃山時代にいたるさまざまな時代の代表的な庭園様式を楽しむことができるように設えられている。本堂前庭の曲水の庭、地蔵遊化の庭は平安様式、書院裏の蓬莱山池庭、その東の九山八海は鎌倉様式、三門前の玉澗式枯山水庭は桃山様式になっている。精進料理は要予約。 中国道 鹿野インターからすぐ。 パノラマ画像 |

||||

|

|

|||

| 桃山時代様式の庭園 玉澗式枯山水の庭 (山門前) | ||||

|

|

|||

|

||||

| 山門 | ||||

|

||||

| 総檜造りの本堂 | ||||

|

|

|||

| 庭園拝観 300円 | ||||

|

|

|||

| 平安時代様式の曲水の庭 本堂前 | ||||

|

|

|||

|

|

|||

| 中庭 平安様式の庭園 地蔵遊化の庭 | ||||

|

|

|||

| 鎌倉時代様式の庭園 蓬莱山池の庭 | 鎌倉時代様式の庭園 九山八海の庭 | |||

| 重源の郷 マップ 平成26年(2014)年5月8日 文治(改元)2年(1186年)東大寺再建の大勧進(責任者)に任命された重源上人は、用材切り出しのため、佐波川上流の徳地を訪れ、その指揮をとると同時に、周防国の国司として政務も執行しました。 ここ徳地には、東大寺再建という国家的な大事業ゆかりの史跡が各所に残されています。平成10年4月、この特有の歴史文化と自然を活かした体験交流公園として「重源の郷」はオープン 入場料500円 |

||||

|

|

|||

| 駐車場前にある歓迎館 郷までおよそ1Kあるため、迎えに来るボンネットバスに乗り換える | ||||

|

|

|||

|

|

|||

| 乗り換えバスの終点が観光地 | ||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|

||

|

|

|||

| 浮橋神社はぼけ封じ | ||||

|

|

|||

|

|

|||

| 竹細工・藍染など、いろいろな体験コーナーがある | ||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

| 秋の紅葉は燃えるようであり、カメラマン必見の地 11月下旬で初雪の時が最高の見ごろ | ||||

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|||

|

||||

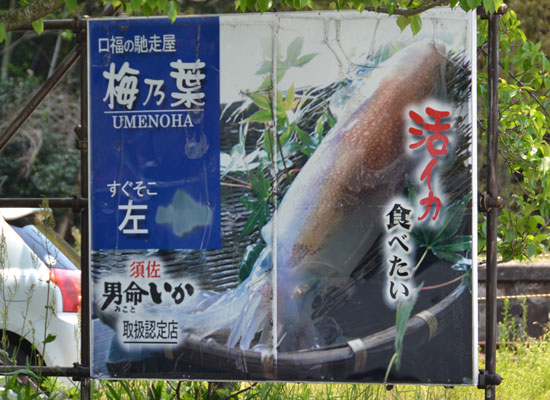

須佐 梅の葉(男命イカ料理) マップ 2014/5/8 フォルンフェルス入口 JR須佐駅の隣 ツアーでも人気の男命(みこと)イカの料理店 |

||||

|

|

|||

|

||||

|

|

|||

|

|

|||

| 須佐 フォルンフェルス断層 マップ 2008/2/4 2009/1/29 北長門国定公園の海岸沿いにそびえるストライプの断層。 割ると角ばった破面で割れることから角石(つのいし)の意味としてフォルンフェルス(horn fels)と呼ばれる白と黒の互層。白い部分が砂岩 で、黒い部分が頁岩。 |

||||

|

|

|||

| 道路の行き止まりに駐車場とお土産ハウス | ||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

| 海苔石園地 | ||||

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||||

|

||||

| 2009/1/29は潮が引いて下まで降りれた | ||||

| 萩 反射炉 マップ 平成28(2016)年8月24日 反射炉は、鉄製大砲の鋳造に必要な金属溶解炉で、萩藩の軍事力強化の一環として導入が試みられました。反射炉の操業に成功していた佐賀藩に藩士を派遣し、鉄製大砲の鋳造法伝授を申し入れますが、拒絶され、反射炉のスケッチのみを許されます。現在残っている遺構は煙突にあたる部分で、高さ10.5mの安山岩積み(上方一部レンガ積み)です。オランダの原書によると、反射炉の高さは16mですから、約7割程度の規模になります。安政3年(1856)の一時期の試験炉であると考えられています。わが国の産業技術史上貴重な遺跡。 |

||||

|

||||

萩 藍場川 マップ 平成22(2010)年9月16日 藍場川の完成は延享元年(1744)。農業用水のほか、薪や炭などの運搬目的に作られた長さ2.6kmの人工水路です。旧湯川家はその最上流にある家で、屋敷内に川の水を引き入れ、池の水や炊事、洗濯に利用していました。藍場川の元となる松本川は日本海の干満により、水位が変動することも。 当然、藍場川の水位も変化し、その状態をいち早く知るのが旧湯川家。水かさを見て、水門の調節をしていた。人工の運河で昔は川幅が4mあり船が往き来していたが、道路をつけるため現在は2〜3m池の水は台所(上右端下から2段目)を通って川へ流した(上右端の三角に出たところ。出口下には炭が敷き詰められて浄化していた) |

||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

| 旧湯川家を地元の人に尋ねても知らない人が多い 場所も判りにくく道も狭いが、普通車なら駐車場も完備されている | ||||

桂太郎生誕家 第三代総理大臣 桂太郎生誕家 明治34年(1901年)、首相となり日英同盟・日露戦争などを処理。 旧湯川家の隣り |

||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

| 萩 口羽家住居 マップ 上級武士の屋敷 としては古く、かつ全国的にも比較的数の少ない武家屋敷の一遺例 堀川州域の口羽家住居は島根県邑智口羽村を所領に居ていた毛利家の家臣で関が原の戦いのあと、一族に従って、この地に移り住んだ。 |

||||

|

|

|||

| 屋敷裏から見る橋本川の景色も素晴しい | ||||

|

|

|||

鍵曲(かいまがり) 口羽家正面から突き当たりにある鍵曲(かいまがり) 江戸時代の面影を そのまま残す鍵手形の道 敵の侵入を防ぐため壁で見えなくする 地図を見るとよく解る |

||||

|

||||

|

|

|||

| 城下町地域 | ||||

| 城下町地域 マップ 2010/12/24 現在でも「古地図で 歩けるまち」で、江戸時代に形成された町割や街路、武家屋敷や町家などが多く連続し て存在。 |

||||

|

|

|||

| 江戸町横町 | ||||

|

|

|||

| 木戸孝充生誕之家 高杉晋作も直ぐ近く幕末には桂小五郎の名で、長州を引っ張ってきた木戸孝允。彼が20歳くらいまで住んでいた家で、姿かたちも幕末当時のまま。木造2階建てなんですが、表からは平屋のように見えます。2階があるということは、参勤交代などで通るお殿様を見下ろすことになりバレたら切腹もの | ||||

|

|

|||

| 江戸町通り | 円政寺 | |||

|

|

|||

| 菊屋横町 | ||||

|

|

|||

| 菊屋横町の高杉晋作誕生地 | ||||

|

|

|||

| 菊屋住宅 総面積2000坪を持つ萩藩きっての豪商宅です。住宅を囲む白壁の横町は、この家の名をとって菊屋横町とも呼ばれています。書院の間から望むお庭は見事!この奥に枯山水の大庭園があるのですが、通常は非公開 | ||||

|

|

|||

|

|

|||

| 書院から見る庭 真ん中の石は客の駕篭をおく石 | ||||

|

|

|||

| 千両箱などのある蔵が2棟 | ||||

|

|

|||

| 旧 久保田家住宅 | 萩の有名喫茶店は城下町入口の「異人館」 コーヒーぜんざいは絶品 650円 | |||

| 萩城跡(指月公園) マップ 関ヶ原の戦いに西軍の総大将に就いたことにより周防国・長門国の2ヶ国に減封された毛利氏が、広島城に代わる新たな居城として慶長9年(1604年)に築いた城。完工は慶長13年(1608年)だが、築城者である毛利輝元は、慶長9年12月に未完成のまま入城していた。 |

||||

|

||||

| 日本海に張り出した指月山の平山城であった。海に突出しているため、海城であるという見方もある | ||||

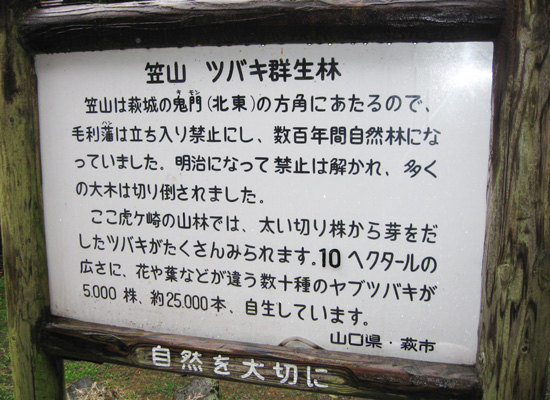

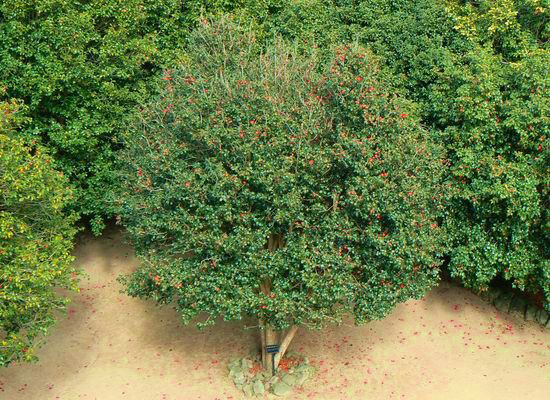

萩 笠山の椿祭り・明神池 マップ 2007/3/7 2009/1/29 椿まつりは3月20日ころまで開催 笠山の中腹より左折して海岸線に下りて2k駐車場が椿祭りの会場 越ヶ浜よりシャトルバスも出ます |

||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

| 展望台付近は鶯の合唱 でも姿は見えない! | ||||

|

||||

| 笠島から望む 六島の島々 笠山同様に火山島で室町時代から人が住んでいる | ||||

|

|

|||

| 大島行きか相島行きか? 波の高い日は連絡船も波間に浮き沈みで木の葉のようでした | ||||

|

|

|||

| 笠山虎ヶ崎から沖に見える島 | ||||

|

|

|||

| 明神池は笠山の入口 天然塩水池でマダイ クロダイ メジナ ボラ が回遊する | ||||

萩 東光寺 マップ 2009/1/29 2021/3/10 松陰神社の裏手にある東光寺は毛利氏菩提寺 禅宗の一派である黄檗宗(おおばくしゅう) 1693〜1792頃の建築物 |

||||

|

|

|||

| 三門 | 総門 山号は護国山 | |||

|

|

|||

|

|

|||

| 大雄宝殿 | 本尊 釈迦牟尼仏 | |||

|

|

|||

|

||||

| 毛利氏の廟所は500基の石灯籠が整然と立ち並ぶ | ||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

| 宮様椿 中心部にぎっしり詰まっているのは花弁化した雄しべ | ||||

| 城下町長府 (狭い昔の街並みに観光名所が固まっているので、観光には貸し自転車300円がお奨め) マップ 長府庭園 毛利藩の家老格であった西運長(にしゆきなが)の屋敷跡。小高い山を 背にした約31,000平米の敷地に、池を中心にの静かなたたずまい |

||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

功山寺 マップ 鎌倉時代創建の、唐様(からよう)建築の美しさを保つ建造物で、我国最古の禅寺様式を残しており、国宝に指定されている。また、幕末に討幕派の志士、高杉晋作がわずか80名の奇兵隊を率いて挙兵した地 |

||||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

長府小路 マップ |

||||

|

|

|||

| 壇具川は蛍も生息する小川で周りは武家屋敷 鴨も鯉も泳いでます | ||||

|

|

|||

| 横枕小路は乃木神社と忌宮神社の裏手 | ||||

長府藩毛利邸 マップ 毛利家第14代当主・毛利元敏公により明治36年(1903)に完成 した邸宅。 明治35年には、明治天皇がご宿泊され、一部の部屋は当時のまま。 武家屋敷造りの重厚な母屋と白壁に囲まれた日本 庭園。 |

||||

|

|

|||

|

|

|||

覚苑寺 マップ 幕末時功山寺に潜居している五卿を守るため、 奇兵隊が本陣を設置した場所。 |

||||

|

|

|||

乃木神社 マップ 明治天皇大葬の日に殉死した乃木希典(まれすけ)を 文武両道の神として祭り、1920年(大正9年)1月30日に創建された神社。 |

||||

|

|

|||

| 乃木将軍の生家 | ||||

|

|

|||

| 国歌にある「さざれ石」が乃木神社境内にもあります(宮崎県臼杵郡の産) | 乃木将軍の生家 | |||

| 菊の紋章があるゆかりの 忌宮神社 マップ |

||||

|

|

|||

|

||||